Tengo casi la misma edad que el Festival de Cine de San Sebastián-Zinemaldia que este año ha celebrado su septuagésimo primera edición. La primera década coincidió con mi infancia en Tolosa. Entonces el festival me quedaba lejos, pero en el pueblo teníamos cuatro cines, con una generosa programación, incluidas sesiones dobles. Tengo algunos recuerdos felices de aquellas horas sentado en las butacas del cine Gorriti, el Igarondo y el Iparraguire, pero nunca se me olvidará cuando, en 1961, con apenas ocho años, pude ver la mítica película “Ben Hur” en el recién inaugurado Cine Leidor. Aquel enorme cine, que entonces tenía dos mil butacas (se decía que era uno de los más grandes de España) tenía una gigantesca pantalla especialmente diseñada para proyectar películas en Todd-Ao, rodadas en celuloide de 70mm. Entonces William Wyler, el director de la película, era un desconocido para mí porque mi vocacional afición al cine comenzaría años después.

La vida es esencialmente contingencia y, por casualidades del destino, mi madre y mi padre, aconsejados por algún maestro de la escuela donde yo estudiaba, decidieron enviarme interno al Colegio de Lekaroz, en el valle del Baztán de Navarra. Pensaban que con aquella decisión hacían lo mejor para mi rendimiento escolar. Cuando apenas tenía catorce años, apareció en mi vida el Padre Agustín de Zumaia que, además de ser profesor de francés, nos daba también clases de cine y era el responsable del cine-club del colegio. Todavía recuerdo con nitidez los dos tomos de Lecciones de cine, el manual de iniciación al cine, escrito por el jesuita Pedro Miguel Lamet (Mensajero, 1967) Durante aquellos años, la iglesia católica tenía entre sus objetivos emplear el cine como herramienta de adoctrinamiento. Además de misa y rosario, todos los domingos teníamos una sesión vespertina de cine, y una vez al mes una extraordinaria de cine club. En los intersticios de aquella compleja realidad, entre los entresijos del espíritu nacional franquista y la observancia católica, también se colaban algunas películas de Bergman –Fresas salvajes, El séptimo sello– Pasolini – El evangelio según San Mateo– De Sica-Ladrón de bicicletas- Godard – Alphaville– Truffaut – Fahrenheit 451– o Bardem –Muerte de un ciclista- y Berlanga –Calabuch, Plácido– por citar algunos.

Aquellas sesiones de cine escolar de mi adolescencia tuvieron continuidad en mi incipiente juventud a principios de los años setenta, en el Cine Club de Tolosa, el Kresala de Donostia y las sesiones de arte y ensayo del Cine Gaxen en el desaparecido Kursaal. También hice algunos viajes esporádicos a Hendaya o, en algún verano, a la desaparecida Cinémathèque de París en el Palais de Chaillot para ver algunas películas censuradas o difíciles de encontrar en Donostia. Y, como no, la asistencia a muchas sesiones del Festival de Cine. Por las mañanas acudíamos al Cine Miramar, donde se proyectaban las retrospectivas de directores de cine. Recuerdo especialmente las de Howard Hawks en 1972, Rouben Mamoulian en 1973 y, especialmente, el ciclo dedicado a Nicholas Ray en 1974. Por las tardes íbamos al desaparecido Cine Astoria, primero a la sesión «Zabaltegi», donde se proyectaba una selección de películas escogidas de otros festivales, y luego a las dos sesiones de tarde y noche de la sección oficial, aquellas que concurrían a concurso.

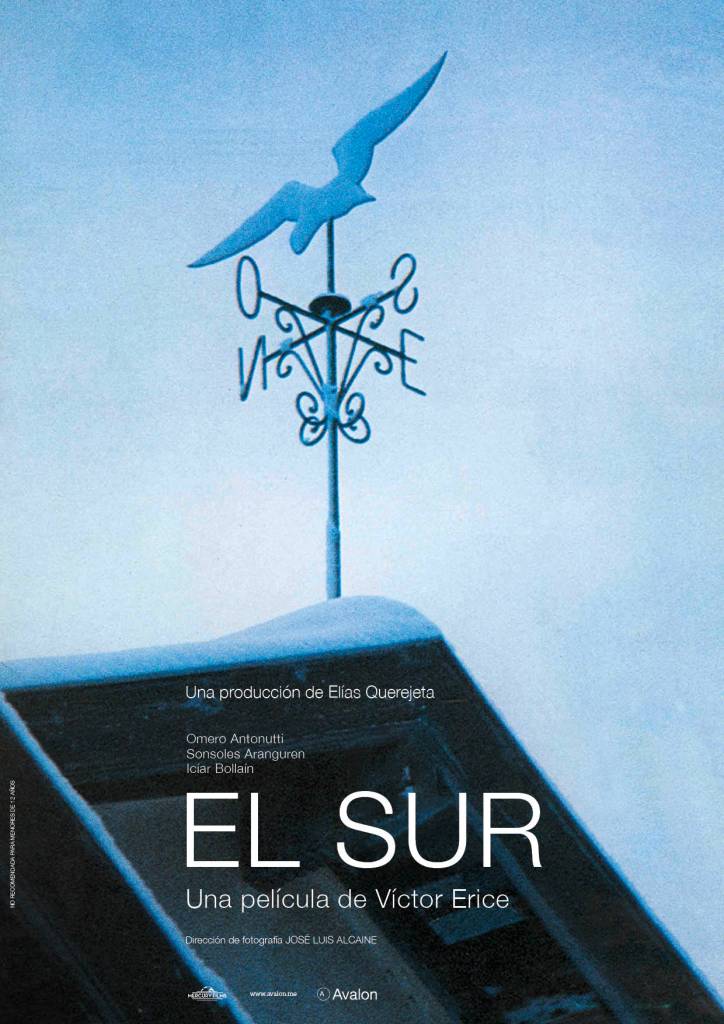

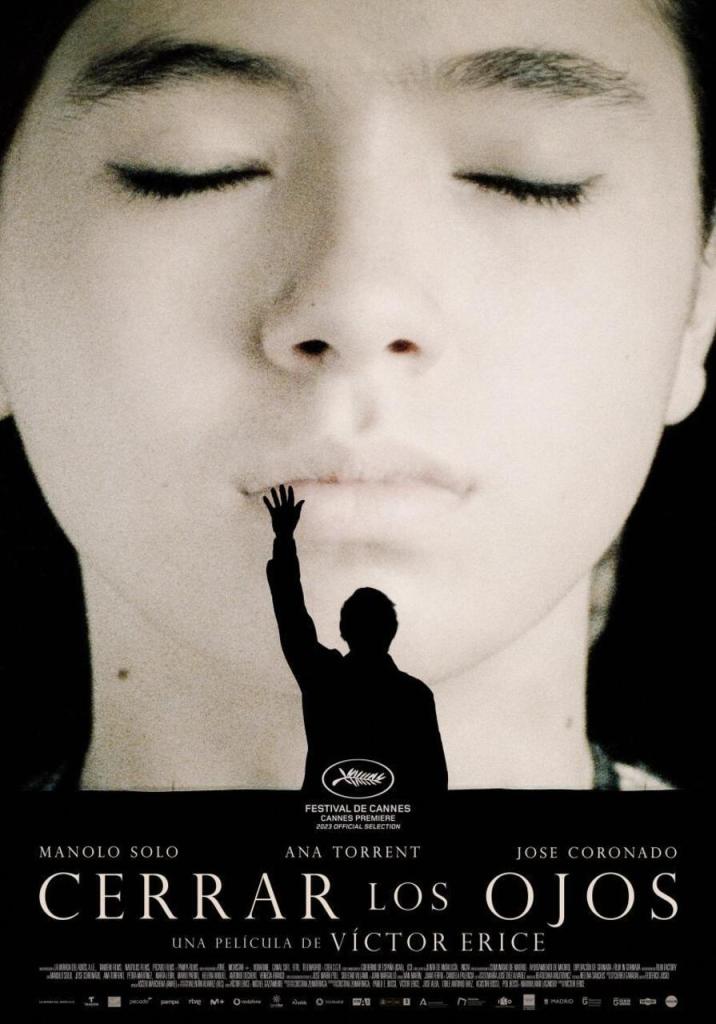

Entre las luces y las sombras de aquellos años de dictadura, además de luchar contra ella en la militancia estudiantil, para mí mirar el mundo e intentar comprender su complejidad a través de las películas fue la mejor forma de entender el significado de la palabra libertad. Se podría decir que mi vida ha transcurrido en paralelo al tiempo histórico del cine. El mismo al que pertenece Víctor Erice, a quien el mes pasado el Zinemaldi le otorgaba el Premio Donostia, a la vez que presentaba su última película Cerrar los ojos y se le homenajeaba cincuenta años después de que en 1973 ganara la Concha de Oro con El espíritu de la colmena, producida por Elías Querejeta, excepcional productor de cine que también estuvo presente en la recepción del merecido premio.

En aquel momento y, concretamente, en el contexto cinematográfico español, este primer largometraje de Víctor Erice fue para algunos una auténtica revelación. Con mi buen amigo Antxon Areitio, cómplice de aventuras cinéfilas y políticas, al final del pase aplaudimos con entusiasmo, mientras otros tantos silbaban y pataleaban (Erice suele contar que cuando se pasó la película recuerda que la mitad del cine aplaudía y la otra abucheaba). Para nosotros fue una inesperada sorpresa formal y poética. También una excelente narración atravesada de sutiles, pero elocuentes alegorías sobre la manera en la que el franquismo habitaba nuestro subconsciente. Cuando se proyectó, todavía vivía el dictador y la libertad de expresión seguía siendo un campo vallado que todos los días tratábamos de derribar. No todo se podía contar y, en demasiadas ocasiones, había que rodear la evidencia política para desvelarla mediante gestos poéticos y quiebros simbólicos. Era fácil deducir que, en cierto modo, aquella “colmena” -la familia en la que en los años posteriores a la guerrea civil vivían las dos niñas protagonistas junto a su madre y un enigmático padre- podía ser un espejo de la generación que vivió el trauma de la postguerra, y la luz de la película especialmente sensible y llena de claroscuros, captada a través de la cámara magistral e inigualable de Luis Cuadrado, el reflejo de las luces y las sombras de aquel tiempo de silencio.

Pocos días antes de asistir al estreno de Cerrar los ojos volví a ver en el cine El espíritu de la colmena y El sur. Quería cerciorarme de que las imágenes se mantenían vivas en mi subconsciente y que resistían como las recordaba en mi frágil memoria. Ahora, a pesar del tiempo transcurrido entre las tres obras, me atrevería a decir que forman una trilogía sensorial inseparable, con una continuidad intermitente e inacabada, que consigue su máximo valor estético si sus imágenes además se contemplan en el espacio de una sala de cine.

Más allá de algunas “experiencias” audiovisuales que Erice ha relizado para museos, si hay algo en su cine, como en el de otros y otras que se inscriben en la misma tradición visual, es precisamente el respeto a la especificidad material que tienen las imágenes cinematográficas en relación con determinados modos de producción y de proyección. La concordancia sensible espacio temporal que se establece entre la mirada del espectador y la proyección en una silenciosa sala oscura de cine, le confiere a la visión una cualidad escópica que condiciona la manera de percibir y que solo se alcanza plenamente en esas circunstancias concretas. Las películas de Erice, como otras muchas, se pueden ver en otro tipo de pantallas electrónicas pero su recepción nunca será igual. Marta Azparren en Cine ciego (Libros de la resistencia, 2023) dice que nuestro cerebro registra las imágenes como si fuera la sala de proyección de nuestra mirada. Del mismo modo -añade- esa experiencia sensorial es un fenómeno profundamente individual, a la vez que una experiencia compartida, la paradoja de “una comunidad de visión” en la que percibimos ineludiblemente solos.

Más allá de los tópicos sobre si el cine ha muerto o no – como se dice de la novela o del arte-, en Cerrar los ojos, Erice nos muestra que esa forma específicamente cinematográfica de mirar las imágenes es a su vez una manera de sentir el mundo o de alterar nuestras percepciones sobre él, incluso de modificar la relación con la realidad o cambiar convicciones.

En el inicio de la película aparece una escultura de Jano, el dios romano cuyas dos caras contrapuestas miran cada hacia lados opuestos -en un momento estamos en un lugar o en otro-, hacia dos tiempos –ahora y luego, pasado y futuro- o, como mínimo, hacia dos maneras de pensar. Las imágenes nunca nos duran mucho, van y vienen, entran y salen, cambian en un simple gesto o un parpadeo. Retenemos muchas, pero otras se desvanecen. A través de ellas, vislumbramos fragmentos de vida que pasan ante nuestros ojos, pero en cuanto aparecen también pueden comenzar a desaparecer. No en vano, el diccionario nos dice que vislumbrar es un poco menos que ver. Algunas imágenes permanecen en nuestra memoria, pero nunca son las mismas que un día fueron. Una vez que las encarnamos no dejan de transformarse. Otras veces se borran y, quién sabe, si algo o alguien nos las devuelve, reaparecen y adquieren potencias inéditas o nos desvelan ausencias de memoria. El cine replica nuestra manera de pensar – dice Azparren- y también de mirar intermitente. Pensamos y vemos en intervalos, como la imagen en movimiento. Percibimos la realidad sembrada de huecos oscuros.

La película de Erice nos habla desde esa condición contingente y frágil que constituye nuestras vidas, no solo por lo que vemos- siempre fragmentos- sino por cómo lo miramos y desde que situación concreta lo vivimos. Los personajes principales de Cerrar los ojos pertenecen a varios tiempos a la vez y parece que siempre están en tránsito, al encuentro de ausencias o apariciones. No en vano, Jano también es el dios del comienzo y el fin, del tiempo de las transiciones, de las puertas que se cierran y se abren para llevarnos al otro lado, sin saber con certeza a dónde. Así, los personajes de la película se dan la oportunidad de un nuevo comienzo, la posibilidad de volver a reconocerse y reencontrarse, incluso cuando sus vidas ya estén en otros lugares vitales.

Cerrar los ojos no es, como dicen, únicamente el testamento de Erice, también es un canto a la vida, aunque esta, claro, sea frágil y difícil de aprehender como la belleza de la mariposa o el gesto del parpadeo que nos desvela la luz y la oscuridad, a la vez y en un instante. En el cine de Erice siempre están presentes la vida y la muerte, las ausencias, los fantasmas de los recuerdos, la nostalgia de un tiempo que se fue, la incertidumbre de lo que queda por venir o el tiempo que nuestra imaginación rememora porque todo aquello que un día fue, todavía resiste. Como los batientes de las puertas que el dios Jano abre y cierra, como el batir de las alas de una mariposa o el parpadeo de una mirada, a cada momento de nuestra vida, todo empieza siempre. Se abre una puerta y vemos pasar una mariposa aleteando. Así sería nuestra vida y, en cierto modo, las imágenes que nos constituyen, una película inconclusa.