Debido a los innumerables desvaríos políticos de Donald Trump, hemos comenzado el año con la sensación de que la situación del mundo –ya de por sí siempre transitoria e incierta por su propia condición contingente- puede entrar en una fase crítica de mayor inestabilidad. El Estado más poderoso del mundo pretende serlo aún mucho más y, al parecer, lo quiere conseguir sin poner ningún límite legal ni ético a sus acciones, ni en el expansionismo de su política exterior ni en la organización del orden público del interior. De hecho, contraviniendo cualquier mínimo principio filosófico sobre el justo equilibrio entre el bien y el mal, el mismo presidente de los EE. UU. ha llegado a decir que será su propia moralidad la única que determine la honestidad y la decencia de todas las operaciones que emprenda. Ha dejado bien claro que él mismo será el árbitro de sus decisiones, sin someterse al derecho internacional -siempre inestable y poco resolutivo- ni a ningún tipo de ética democrática que impida el ejercicio de su voluntad personal. El poder por el poder sería el único dogma al que Trump se sentiría vinculado.

En muchos sentidos, esa posición para controlar el mundo nos es nada nueva. Además de ser repetición del pensamiento absolutista y reaccionario de siempre, es la continuación del imperialismo histórico surgido de los distintos colonialismos: la expansión sin límites, el poder y su máquina de guerra al servicio de la acumulación ilimitada de riqueza.

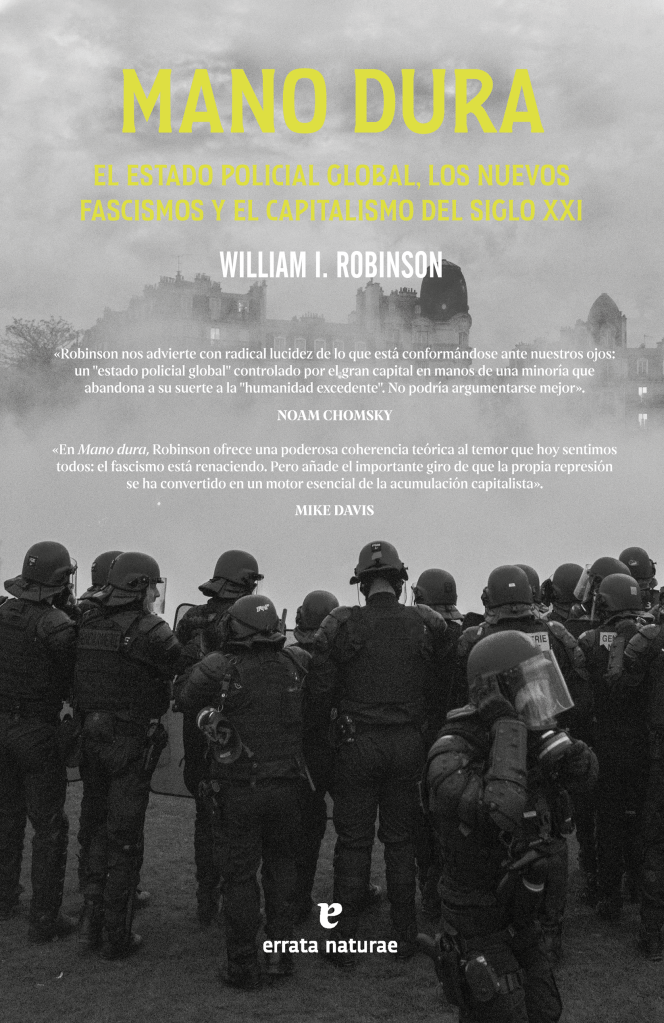

Como muestra un botón: tras el ataque a Venezuela, denominado “Operación Determinación Absoluta” -el nombre lo dice casi todo-, las grandes empresas petroleras del mundo tardaron tan solo seis días en reunirse con Trump para ponerse a su servicio. Como dijo Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y conocido expolítico vinculado durante años al PNV, estarían dispuestas a triplicar la producción en un marco comercial propicio que, visto lo visto, se podría también deducir que sería conforme a la moralidad de Trump. La imagen de los petroseñoros -prácticamente todos eran hombres, como los tecnoseñoros que lo acompañaron en su toma de posesión- haciéndole la ola al presidente Trump es lo más parecido a una conspiración: el poder confabulando para proteger sus intereses extractivistas. Una protección que tiene en las políticas militaristas su mejor arma, nunca mejor dicho. La cifra es escalofriante, pero el gobierno de EE. UU. dedica a sus ejércitos prácticamente el 40% del gasto militar de todo el mundo. Eso sin contabilizar todos los recursos que destina al complejo sistema policial que aumentan exponencialmente año tras año. Como dice William I. Robinson en Mano dura. El Estado policial global, los nuevos fascismo y el capitalismo del S. XXI (Errata Naturae, 2023) una especie de acumulación por represión. Es decir, el control social y la violencia, en sí mismos, se convierten también en medios para obtener beneficio económico.

De esta manera, el resto de los principios éticos que podrían gobernar un mundo en común quedarán en suspenso: ningún atisbo de humanidad, nada de justicia social, ni solidaridad internacional, ni ética de la interdependencia, ni principio de precaución, cero responsabilidad ecológica y total ausencia de cultura de paz.

Parafraseando a Hannah Arendt o a Aimé Césaire, los métodos de control y vigilancia empleados en las colonias o en guerras exteriores terminan implantándose en las metrópolis. Así, la política imperialista tiene su correlato en la represión interior contra la población migrante más desfavorecida o contra cualquier disidencia que se oponga a la política del poder. Las imágenes recientes de los agentes del ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) matando a quemarropa a Renée Nicole Good o a Alex Pretti lo dicen todo: no hay límite legal a la arrogancia matonil (una petulancia chulesca que, por imitación, lamentablemente también cunde en otras policías del mundo). El gobierno de Trump, sin juicio alguno ni investigación para esclarecer la veracidad de los hechos, tardó muy pocas horas en exculpar a los autores de los disparos de su posible responsabilidad criminal. Descargo que, al renunciar a la mínima legalidad y derecho democrático, habilitará a cualquier policía para cometer más atrocidades sin tener que responder por sus acciones.

Trump ha conseguido que vivamos en un estado permanente de alerta. Como dice Yayo Herrero en su reciente Metamorfosis. Una revolución antropológica (Arcadia, 2025) definitivamente se ha abierto un nuevo ciclo político y social. El ecocidio, el colonialismo, el racismo y la misoginia ya no serán una realidad estructural que disfrazar y ocultar; al contrario, son los pilares explícitos, reivindicados con jactancia, de una respuesta autoritaria y distópica a la crisis ecosocial. El futuro trae conflicto y – añade Herrero- se requieren respuestas firmes, sólidas, organizadas y masivas que se apuntalen en los derechos humanos, la justicia, la paz, la empatía y la solidaridad. Se requiere una transformación colosal, una revolución antropológica que mucha gente da por perdida de antemano, aunque, en realidad, no se haya intentado. No es posible sacudirse la ira, el miedo y la decepción si no es canalizándolo hacia lo que pone en peligro la sostenibilidad de la vida digna e interconectada, hacia una cultura política del apoyo mutuo y la pertenencia a la trama de la vida.