Desde los imperios antiguos, a los Estados-Nación modernos en los que actualmente vivimos, pasando por las monarquías medievales, comunidades tribales u otras formas de gobierno, la variedad de tipos de guerras conocidas hasta ahora es tan amplia que resulta imposible hacer una descripción de sus múltiples causas. Sin embargo se podría afirmar que, a lo largo de la Historia, la lucha por el territorio, por su control económico, social y cultural suele ser el motor principal de todas las guerras. En cierto sentido, son la forma más antigua y trágica del principio de acumulación de propiedades y, en otro, de la imposición de la supremacía cultural.

Cuando se emprende una guerra suelen utilizarse argumentos de todo tipo relacionados con el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, las disputas ideológicas o económicas, las rivalidades fronterizas, espacios de influencia en litigio, zonas de reclamación históricas, incluso míticas, la expansión de identidades culturales, entre muchas, la lengua o la religión (el historiador y teórico político Achile Mbembe en Políticas de la enemistad (Futuro Anterior Ediciones y NED Ediciones, 2018) añade que, entre los siglos XVI y XIX la expansión colonial, desembocó en un nuevo derecho sobre la Tierra cuya principal característica era consagrar la guerra y la raza como los dos sacramentos privilegiados de la historia).

Tampoco podemos olvidar que las guerras también son la expresión de la pulsión individual de muerte o, por contraposición, la pulsión de vida, ambas inherentes a la condición humana. Es decir, el fomento del odio al enemigo o, por el contrario, la vinculación con los otros y la comprensión hacia los extraños. Así pues, las guerras en sí mismas también son un campo de batalla en el que se dirimen valores contrapuestos entre belicistas y pacifistas. De hecho, muchas se han neutralizado por la potencia de las resistencias militantes, las disidencias pacificas, las confrontaciones políticas en el marco de los conflictos, las negociaciones diplomáticas pragmáticas. Parafraseando a Judith Butler en La fuerza de la no violencia. La ética en lo político (Paidos, 2021) cuando el mundo se presenta como un campo de fuerza de violencia, la tarea de la no violencia consiste en hallar maneras de vivir y actuar en ese mundo de tal manera que esa violencia se controle, se reduzca o cambie de dirección, precisamente en los momentos en los que, como el que estamos viviendo, satura el mundo y parece no existir ninguna salida inminente.

Por eso, más allá del par amigo/enemigo, ahora mismo, además de hacer visible a la resistencia ucraniana, entre la que lamentablemente podemos encontrar también auténticos bárbaros de la guerra –incluidos belicistas de extrema derecha nacionalista-, no podemos olvidar tampoco a la disidencia rusa (miles de personas están siendo detenidas por mostrarse contrarias a la guerra) porque comparten un actitud antibelicista militante y comprometida por la causa común de la paz en Europa.

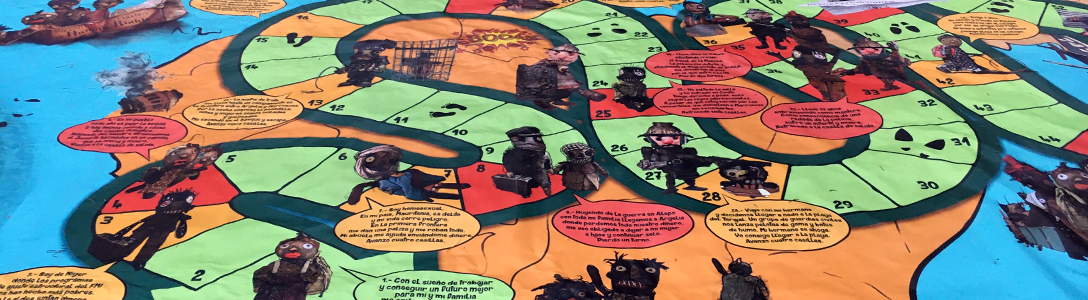

En cualquier caso, lamentablemente, las guerras siempre suponen la confrontación entre seres humanos y, en consecuencia, la muerte y la destrucción de sus condiciones de vida o su exilio forzado e involuntario. Es decir, desesperadas huidas masivas para encontrar otros lugares donde poder seguir viviendo, lo que convierte a millones de personas en refugiados políticos. En la actualidad hay más de cincuenta millones en el mundo, más de los que hubo en toda la historia. A pesar de que en todas partes se cierran cada vez más fronteras, se erigen muros, rejas o alambradas, las exiladas y refugiados continúan intentando atravesar cualquier obstáculo que se interponga en su camino, cueste lo que cueste.

La cuestión política sobre cómo abordar democráticamente la figura jurídica del refugiado se ha convertido en una de las cuestiones centrales de nuestro tiempo, a la vez que una de nuestras más aterradoras miserias. También, según El informe 2018 de ACNUR (la agencia de la ONU para refugiados), es uno de los grandes problemas de la Unión Europea, si quiere seguir teniendo algún sentido como posible espacio federal de convivencia pacífico, más allá del simple y defensivo repliegue nacionalista en los propios estados.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados más de dos millones y medio de personas han abandonado Ucrania tras la ofensiva rusa y, tristemente, la guerra no ha hecho más que empezar. Las cifras de desplazados y exiliadas puede alcanzar cotas todavía impensables y, además, esta realidad concreta se suma a otras que Europa –podría decirse lo mismo de otras situaciones en el mundo- ha ido bandeando, como ha podido, con políticas contradictorias y casi siempre derivadas de estrategias convenientemente determinadas por las condiciones geopolíticas y económicas de los conflictos fronterizos que nos afectan de forma desigual.

No hay más que recordar como, hace ya seis años, el 18 de marzo de 2016, la Unión Europea firmaba con Turquía un acuerdo para “resolver” el problema de los refugiados que trataban de huir desesperadamente de la guerra de Siria. La solución no contempló, como ahora, la creación de vías humanitarias hacia Europa que, según la legislación internacional, hubiera garantizado el derecho de asilo, sino más bien un acuerdo económico para que se quedaran en Turquía y, así no se convirtieran en un problema para Europa. Más de seis millones de personas huyeron de aquella guerra. En Turquía viven ahora más de tres millones y medio según datos de ACNUR, medio millón son niños que ya han nacido en el exilio. No he podido encontrar la cantidad total de miles de millones que se ha venido pagando por ese acuerdo (tan solo entre el año 2016 y el siguiente fueron seis mil). En la actualidad el presidente de Turquía, R.T. Erdogan es uno de los principales actores interesados en estar presente y tomar decisiones en los posible acuerdos sobre la resolución de la guerra que Rusia ha emprendido, en los que, deduzco, incluirá la “negociación” sobre el futuro de los refugiados sirios.

El filósofo italiano Giorgio Agamben en Medios sin fin. Notas sobre la política (Pretextos, 2010) afirmo hace años que, en el proceso paulatino de corrosión general de las categorías jurídico-políticas tradicionales que han venido determinando el concepto genérico “derechos humanos”, “el refugiado” es quizás la única que nos permite entrever las formas y los límites de la comunidad política por venir. Agamben insiste en que hay que considerar al refugiado como un concepto-límite que pone en crisis radical la Europa de las naciones y nuestras democracias. Y añade, con preocupación, que si se quiere impedir que se reabran los campos de exterminio (lo que ya está empezando a suceder con diferentes fórmulas), es necesario que los Estados-nación encuentren el coraje de poner en tela de juicio el propio principio de inscripción del nacimiento y la trinidad Estado-nación-territorio en el que se fundan.

En el excelente ensayo La frontera como método o la multiplicación del trabajo (Traficantes de Sueños, 2018) Sandro Mezzadra y Brett Neilson, describen de forma pormenorizada las múltiples capas de segregación que se producen en las fronteras limítrofes de los Estados-nación y las no menos excluyentes que se generan en su interior. Asimismo analizan la relación histórica que ha existido entre el surgimiento del capitalismo, desde sus primitivas formas históricas, hasta el industrialismo y el colonialismo y las actuales de financiarización y globalización (que siempre han tenido como horizonte espacial último el mercado mundial) y la manera en la que la geografía, en sus formas nacionales o imperiales, contribuye a su expansión.

Con la Paz de Westfalia, firmada en 1648, en paralelo a la aparición de la cartografía moderna, se comienzan a trazar las actuales líneas fronterizas europeas que, basadas en el concepto de soberanía nacional e integridad territorial, demarcarán los mapas que conocemos. De igual modo, por extensión, se estaba procediendo en las tierras americanas, donde se organizaba jurídicamente la conquista colonial, genocida y extractiva, junto a la expansión imperialista de las potencias europeas también por Asía y África, con su consiguiente reparto de poder en zonas de influencia delimitadas. De este modo se naturalizaron las fronteras geográficas y cognitivas. El mundo estaba listo para albergar distintos continentes y naciones, con sus propias civilizaciones, fijar culturas y lenguas, de tal modo que la «nacionalización» remodeló y redistribuyó así los saberes, cuerpos y vidas.

Mezzadra y Neilson citan La nación marginal (1998) de Ranabir Samaddar para explicar que esas fronteras, límites, fallas geológicas, etnicidades, estructuras nacionales -en definitiva la geopolítica- sientan las bases para la expansión definitiva de una violencia continua contra migrantes y refugiados en todas las zonas fronterizas. Según este experto indio en derechos humanos, la “migración” es la piedra angular de un modo de gestión política y económica que explota la diferencia entre lo legal y lo ilegal y, por tanto, la fuga de los migrantes es una forma de resistencia. No cabe duda que el control de la movilidad de ls migrantes, la gestión de sus tiempos de tránsito, las sucesivas confinaciones espaciales a las que se les somete, la segregación social y económica, lingüística, jurídica y cultural que padecen son el resultado de sucesivas formas de dominación, desposesión y explotación. La sombra de la frontera les sigue más allá del momento preciso del cruce de las líneas de demarcación nacionales y modela para siempre sus biografías. Basta con leer, por ejemplo, el libro de Wendy Brown, Estados amurallados, soberanía en declive (Herder, 2015) para darnos cuenta de que, por mucho que los Estados se empeñen en cerrar sus fronteras, ls migrantes parten de su condición fronteriza para traspasarlas, ejerciendo su pleno derecho a hacerlo siempre que quieran y lo necesiten. Su acción movilizadora es, en esencia, una de las formas políticas más transformadoras del ordenamiento jurídico.

En la conclusión de su libro, Pasar, cueste lo que cueste (Shangila Ed. 2018)Niki Giannari y George Didi-Huberman, al unísono, insisten en que todos estos movimientos de migración tienen un nombre genérico: cultura, pero no la de las «producciones culturales» de “las bellas artes” o de los «ministerios de cultura», sino la cultura en el sentido antropológico del término. A saber, lo que hace de los humanos esos seres capaces no solo de hablar, trabajar e inventar utensilios, incluso obras de arte, sino también de vivir en sociedad, imaginarse los unos a los otros. Cuando una sociedad comienza a confundir a su vecino con el enemigo, o bien al extranjero con el peligro, cuando funda instituciones para poner en acto confusiones paranoicas, entonces podemos decir, con toda lógica histórica, que está perdiendo su cultura, su propia capacidad de civilización. Volver de nuevo al debate dicotómico del europeo civilizador versus extranjero violento no ayudará a construir un mundo en que cada sujeto sea libre de moverse y de expresarse, garantizando sus derechos básicos y, por tanto, su libertad.

En este sentido, parafraseando al citado Mbembe, autor también de Necropolítica (Melusina, 2011) nos deberíamos preguntar si alguna vez podremos reunirnos con el otro de otro modo que no sea como un objeto simplemente dado, allí, al alcance de la mano, si no un sujeto con los mismos derechos. ¿Es posible -se pregunta- otra política del mundo que no descanse ya necesariamente en la diferencia o la alteridad, sino en cierta idea de lo semejante y de la vida en común? ¿No estamos condenados a vivir expuestos unos a otros, a veces en el mismo espacio? A causa de esta proximidad estructural, ya no hay un “afuera” que uno podría oponer a un «adentro” ni un “otra parte” que se podría oponer a un «aquí»; un “cerca” que se podría oponer a un “lejos”. Para lograrlo, por consiguiente, habrá que pensar la democracia más allá de la yuxtaposición de las singularidades tanto como de la ideología simplista de la integración. Por otra parte –añade- la democracia venidera se construirá sobre la base de una clara distinción entre lo “universal” y lo “en común”. Lo universal implica la inclusión en algo o alguna entidad ya constituida. Lo en común presupone una relación de copertenencia y de compartir la idea de un mundo que es el único que tendremos y que, para ser duradero, debe ser compartido por el conjunto de todas las especies confundidas. Para que este compartir sea posible, y para que acaezca esa democracia planetaria –dice Mbembe- la democracia de las especies, y la exigencia de justicia y de reparación son insoslayables.

Para quienes nos sentimos internacionalistas, incluso partidarios de una Europa federal a pesar de su creciente militarización y extrema dependencia de la OTAN y, por tanto, de EE.UU y tenemos interés por reinventar la política fronteriza bajo unas condiciones completamente diferentes, la migración –junto al movimiento ecologista y feminista- es un asunto fundamental para reorganizar el mundo y neutralizar su autodestrucción. Los movimientos migratorios son fuerzas políticas que presionan y desafían las arquitecturas espaciales del territorio e interpelan los modos de construcción de subjetividad cultural. Son claves en la reorganización contemporánea del poder. Parafraseando a Saskia Sassen en Inmigrantes y ciudadanos : de las migraciones masivas a la Europa fortaleza (Siglo XXI, 2013) las luchas que se generan a su alrededor (que involucran a migrantes, pero que a su vez nos interpelan a todos, porque las fronteras no solo dividen sino también conectan) tienen un papel central a la hora de pensar geografías transnacionales y transcontinentales, un regionalismo crítico, construido desde un nuevo paradigma de hibridación cultural.